こんばんは

陸上競技 混成競技コーチの村山凌一です

本日は、コントロールテストについて書いていきたいと思います

僕のブログを読んでくださっている方なら、コントロールテストという言葉くらいは聞いたことあると思います。

コントロールテストとは・・・

パフォーマンスに関係している体力要素のテスト(測定)のことです。

具体的にどんなものが挙げられるかというと

例)立幅跳、立五段跳、30m走、ハンドボール投げ、メディシンボール投げ・・・etc

これまた、皆さんは行ったことがあるかもしれません

これらはすべて、競技のパフォーマンスに関連している体力要素を測ることができるといわれています。

例えば30m走、言わずもがな走るのが速ければ30m走が速い事は予測できますね

しかしそれだけではないんです。

30mという短い距離(陸上競技においては)ではあまり100mの予測はできないんです。

もちろん100mが速い人は30mが速いのですが

実は投てき競技者や、跳躍競技者でも短距離競技者に勝ることもあるんです。

これは30mという短い距離は必ずしも単純なスプリント動作に起因しているのではなく、脚の筋発揮の指標になったり、いわゆるバネの力と関係していたりします。

投てきの競技者であれば、脚の筋力は短距離選手よりあるでしょう。

跳躍競技者で短い助走で速度を上げたりしていますので、バネを生かした走りにつながるでしょう。

このように競技に関係なく、体力要素を測ることができるのです。

現在日本でよくに行われているのは

・30m

・60m

・150m

・立幅跳

・立三段跳

・立五段跳

・立十段跳

・垂直跳

・メディシンボールフロント投げ

・メディシンボールバック投げ

・ハンドボール投げ

・クリーン

・ベンチプレス

・スクワット

・12分間走

あたりでしょうか??

この能力が高ければ必ずしも陸上競技のパフォーマンスが高いわけではありませんが

陸上競技のパフォーマンスが高くなればなるほどこれらの要素は高くなるといわれています

また、他の選手や過去の自分との比較がしやすく、自分の現状を把握することができます

記録から自分の弱点を把握することができ、トレーニング計画立案にも大きく貢献できます。

さらに経年的に行えば、その体力要素がどの程度向上したのかを、はかり知ることができるのも特徴です。

このコントロールテストを指標に一定期間のトレーニング効果を検証できるかもしれませんね。

どんな種目でもコントロールテストになる

競技パフォーマンスが高くなれば高くなるほど記録が上がるような種目があればそれはもうコントロールテストといえますね。

棒高跳選手なんかは懸垂が多くできた方がいいかもしれません。かもしれません

もし、100mのタイムが速くなるにつれて連続でできる懸垂の数が増えるのであれば、それは必要な体力要素である可能性が出てきます(あくまで可能性の話)ので懸垂をコントロールテストに入れるといいでしょう

しかしながらこういった傾向を探るには多くのデータが必要です。

1チームのみのデータではなく、複数、様々トレーニングをしていてなお、共通している体力要素を持ち合わせているかどうかの検討が大切になってきます。

多くの場合は研究結果から共通している項を見つけていくことが大切であると思います。

「コントロールテストと競技パフォーマンス」

と検索すると多くの論文が出てくるのではないでしょうか

ここで一つの論文を紹介したいと思います。

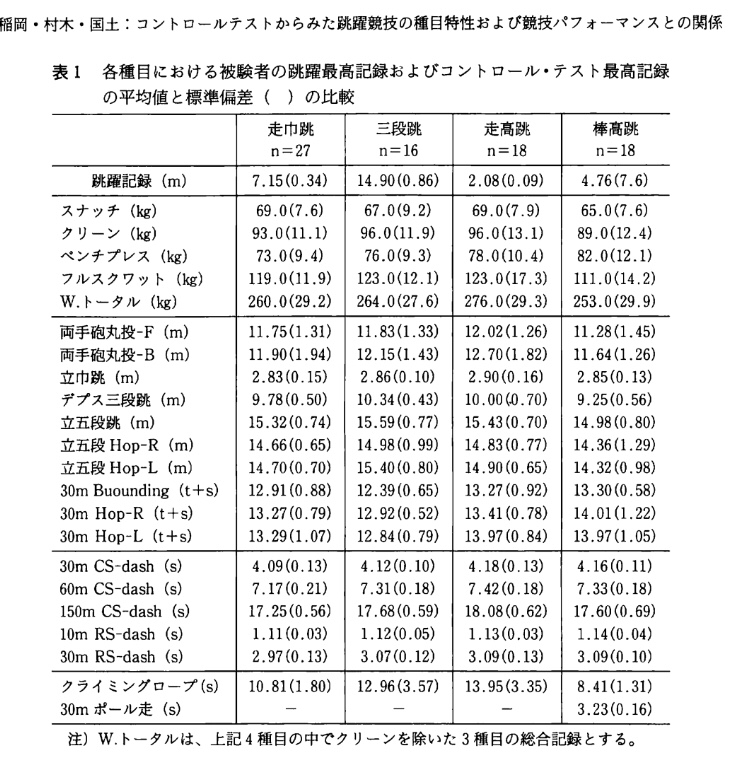

最初は種目別に見た記録です

跳躍種目でも記録は様々ですね

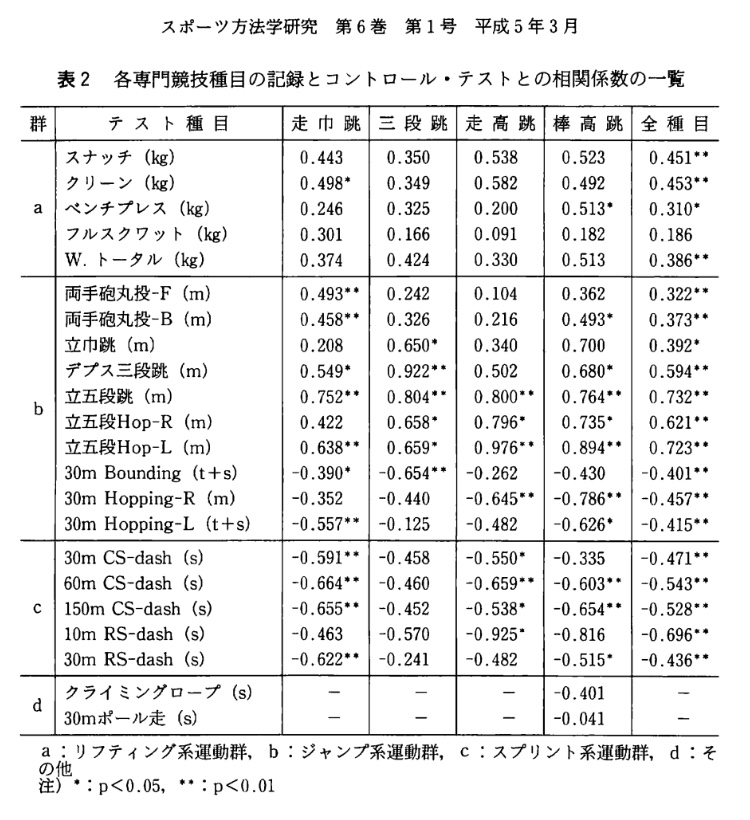

続いて各競技種目の記録とコントロールテストの相関です

(参照:稲岡純史・村木柾人・国士将平(1993)コントロールテストかみた跳躍競技の種目特性およびパフォーマンスとの関係、日本スポーツ方法学研究6巻1号41-48)

これを見ると跳躍種目に必要な能力がわかってきますね

※のマークが多い項目が関係あります

たとえばbのジャンプ系の種目ではほとんどが相関関係にあります

Cのスプリント種目は走幅跳などでは関係がありますが、三段跳にはあまり見られません

このように必要な能力がわかります

まだ、コントロールテストをしていないアスリートは

「コントロールテスト」

「立五段跳」等々で検索してみるとトップアスリートの記録と比べたりできるかもしれません!

また、新たな種目が見つかると、面白いかもしれませんね!!

混成競技 コーチ 村山凌一